Catatan:

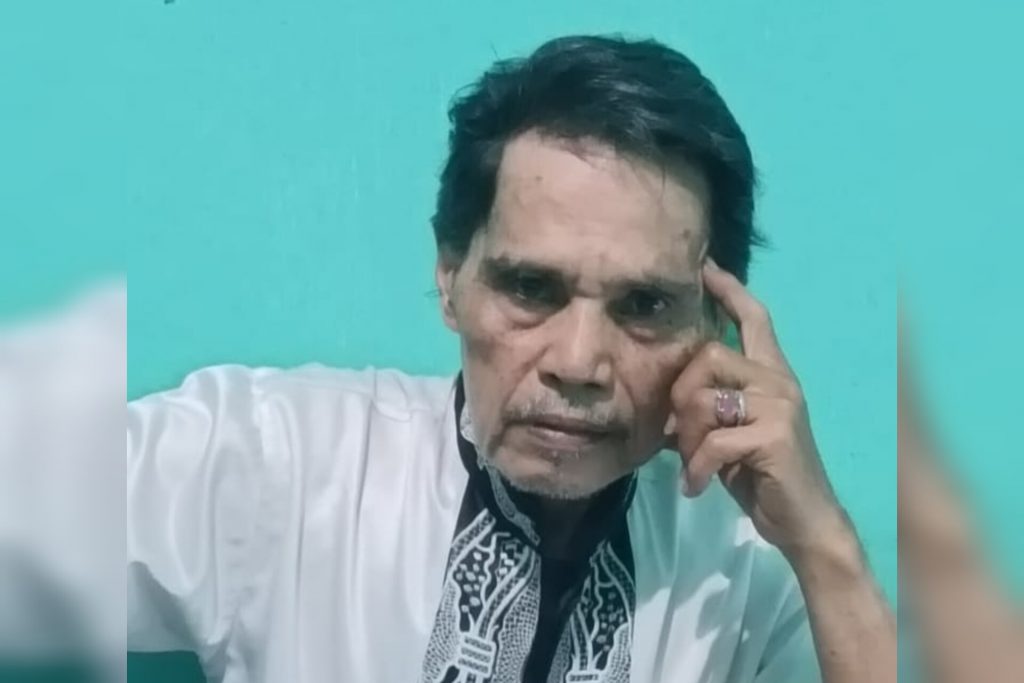

H. Rachmat Rolau

(Ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltara)

SUBUH menjelang pagi, di awal Agustus, akhir tahun 70-an. Jalanan mulai ramai oleh orang-orang yang hendak ke pasar. Di ujung jalan itu, asap putih terlihat mulai mengepul menyeruak daun rumbia, atap dari sebuah kedai kopi. Mentari baru menampakkan sedikit cahaya menerobos cela-cela dinding bambu, menyapa embun di dedaunan hijau.

Di kedai itu, seorang wanita paruh baya mulai terlihat sibuk. Sumindar nama aslinya. Seorang laki-laki berpenampilan wanita. Lengkapnya, waria. Tingginya rata-rata. Rambut sebahu sedikit ikal dibiarkan terurai. Layaknya emak-emak di kampung, Sitti selalu tampil mengenakan sarung dan baju kebaya. Karena style-nya itulah, orang-orang lalu menyematkan nama “Sitti” di belakang nama aslinya: Sitti Sumindar.

Kedainya kecil. Tidak lebih dari 5×4 meter, jauh dari kata sederhana. Lantainya terbuka tanpa lapisan semen. Di sinilah saban hari Sitti melayani pelanggan setianya yang hampir semuanya dari kalangan petani yang baru kembali dari pasar usai menjual hasil kebun.

Mereka mampir di kedai itu sekadar menurunkan tensi lelah seraya menyeruput kopi setelah berjalan jauh dari desanya. Kedai ini, ramainya hanya pagi. Orang-orang desa tak biasa ngopi sore hari. Lagian, menjelang sore kedai kopi di kampung tidak buka. Beda dengan di kota di mana kedai buka hingga sore dan malam hari.

Bagi warga kampung, nama Sitti sangat popular. Selain kopinya enak, harganya pun terukur untuk isi dompet pelanggannya yang rata-rata petani asal pegunungan. Sitti tidak saja terkenal tapi juga ramah. Suaranya khas. Tapi kalau marah, nada bariton kelaki-lakiannya muncul yang kadang membuat pelanggannya ngakak.

“Bikinkan kopi setengah gelas saja,” ucap Lenso – lelaki berusia 60-an itu kepada Sitti. Lenso dan Sitti adalah dua nama yang melegenda di kampung itu. Sangking populernya, sampai-sampai ada istilah, kucing sekampung pun juga mengenal keduanya.

Lenso bukanlah pemilik kedai, atau pemegang ‘saham’ mayoritas di kedai milik Sitti. Ia hanya penjaja perhiasan emas imitasi di pasar. Kadang ia jajakan dari rumah ke rumah (door to door). Orang-orang desa mengenal Lenso sebagai sosok yang sedikit mengalami keterbelakangan mental. Pendiam, dan hanya sesekali bicara ketika butuh sesuatu.

Tetapi, di tulisan “Kopi Setengah Gelas” ini, Lenso terbilang cerdas. Di kedai Sitti, harga segelas kopi 100 rupiah. Jadi, kalau Lenso pesan setengah gelas, bayarnya hanya 50 rupiah. Bertahun ngopi di kedai Sitti, baru saat itu Lenso memesan kopi ‘setengah tiang’. Jadi, wajarlah kalau Sitti bertanya: “kenapa mesannya setengah gelas”? “Uang saya cuma 50 rupiah,” jawab Lenso pelan.

Sitti tertawa kecil. Maklum, barusan itu Lenso minta dibuatkan kopi dalam takaran tak biasa. “Apa dagangannya kurang laku”? Pikir Sitti mengawang. Ternyata, bukan itu alasannya. Ini strategi sang legend mengimbangi imbas krisis ‘ekonomi global’ yang serpihannya terasa di desa-desa.

Sitti menyeduh kopi buatannya. Aromanya menyengat ruang kecil menyatu dinginnya pagi di antara orang-orang bersarung penuh canda. Lenso duduk di bangku paling pojok. Sebatang kretek di tangannya terlihat utuh tanpa asap. Tak menunggu lama, kopi sudah tersaji. Lenso membakar ujung rokok di tangannya. Ia merogoh saku bajunya. Ia keluarkan uang 50 rupiah lantas diberikannya pada Sitti, tanpa kata. Begitulah cara Lenso yang selalu bayar lebih awal.

Persoalan kemudian muncul ketika Lenso beranjak dari tempat duduknya. Ia menuju sebuah meja, di mana, termos air panas diletakkan. Tangannya memegang gelas berisi kopi. Di meja itulah, Lenso menuang air panas ke dalam gelasnya hingga penuh.

Adegan tak biasa itu tentu saja memantik reaksi Sitti. “Kau harus banyar 100 rupiah,” nada Sitti meninggi. Para pelanggan yang tadinya asyik bergurau berubah hening. “Aku kan, pesan 50 rupiah, yaa…, bayarnya 50 rupiah,” balas Lenso. Sitti tak menyerah. “Loh, itu kan, kopinya sudah satu gelas, jadi kamu harus bayar 100 rupiah,” Sitti mencoba menekan.

Lenso, yang oleh orang-orang kampung dianggap ‘beleng-beleng’, ternyata cukup cedik. Bahkan dalam hal mencari pembenaran, Lenso mungkin terbilang ahlinya. “Saya kan cuma nambah air panas, bukan kopi,” Lenso mencoba ngeles.

Seisi ruang kedai yang kebanyakan orang-orang sepuh mulai gaduh. Ada yang membenarkan kelakuan Lenso, ada pula yang menyalahkan. “Cuma na tambah ji air panas kasian, bukan kopi,” celetuk yang duduk dekat pintu dengan logat khas Sulawesi. “Tapi kan, sudah satu gelas. Jadi wajar mi kalau na bayar 100 rupiah,” kata yang lain. Belakangan ketahuan. Lelaki yang tampak lugu itu, dari dulu tidak suka kopi terlalu manis. Ia lebih suka kopinya agak pait.. Tapi Sitti mengalah, tapi bukan berarti menyerah. (bersambung)